Téléchargez

ce document au format PDF ( 996 Ko )

Téléchargez

ce document au format DOC ( 612 Ko )

LE CO2 DANS LES

BOULEVERSEMENTS CLIMATIQUES

INTRODUCTION

Le

recyclage des éléments à travers diverses composantes à la surface de la

Planète est fortement lié au fait que la Terre

est une Planète vivante.

L’élément le plus critique attaché à ce recyclage est sans contredit le CARBONE, en quantité extrêmement importante mais finie sur la planète.

Depuis que le cycle biologique du carbone est apparu sur Terre, il a en quelque sorte transformé cette planète en un système fermé qui assure sa continuité.

Il est le constituant majeur de deux gaz à effet de serre, le CO2 et le CH4 sans lesquels il ne saurait y avoir de Vie sur Terre.

Son recyclage influence particulièrement la productivité biologique et le climat.

LE CYCLE DU CARBONE

Le carbone est un des principaux éléments de la Biosphère.

Son cycle est caractérisé par une grande vitesse de circulation (flux) entre les divers milieux inorganiques, ainsi qu’à l’intérieur des communautés d’êtres vivants, via les réseaux trophiques.

1) Mécanismes

de transfert du Carbone Organique

a-

Cycle court (inférieur au siècle)

ë Photosynthèse : Production primaire par les organismes autotrophes (bactéries, algues, plantes)

ë Transfert de la Matière organique (MO) dans les réseaux trophiques :

Fabrication de substances organiques animales à partire

des substances organiques végétales grâce aux chaînes alimentaires.

ë

Respiration

ë

Respiration

![]() Oxydation

de la MO

Oxydation

de la MO

ë Fermentation

![]()

b- Cycle

long

(milliers et millions d’années)

ë Enfouissement des MO dans

les sédiments et les roches sédimentaires

ë Transformations des MO en combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel)

ë

Altérations des roches sédimentaires et des combustibles fossiles (oxygénation)

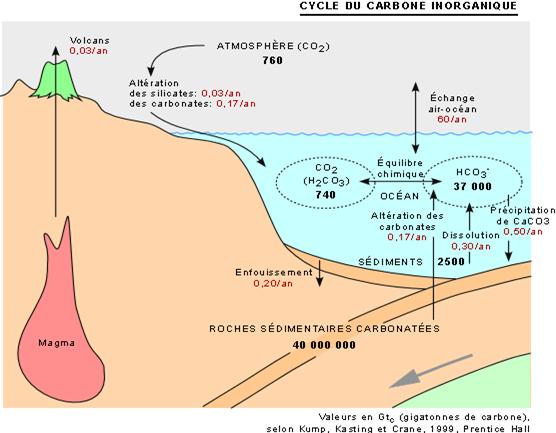

2) Mécanismes de transfert du

Carbone Inorganique

Réservoirs impliqués : Atmosphère, Océans, sédiments et roches sédimentaires.

ë Echanges interface Air-Océan (équilibre)

ë Altérations chimiques des roches continentales dans les eaux météoriques (eaux de pluie et des sols) et transport vers l’océan

ë Recyclage d’une partie des

roches carbonatées dans les magmas de subduction

ë Volcanisme : remontée du magma en surface. Production de CO2

EVOLUTION DE

L’ESPECE HUMAINE ET IMPACTS SUR LA BIOSPHERE

PERTURBATION

DU CYCLE DU CARBONE

L’apparition de l’Homo sapiens (« Homme sage »!), il y a quelques centaines de milliers d’années, est une source potentielle de déséquilibre suffisante pour compromettre sa pérennité.

La mise au point de nouvelles méthodes d’exploitations de la Nature , de nouveaux outils, de technologies sans cesse plus perfectionnées, l’a amené à l’altération de la surface du globe de façon délibérée.

1) Au paleolithique superieur (-12 000 ans)

FEU = 1ère acquisition technologique

ÄBouleversement dans les communautés végétales

ÄDestruction de vastes surfaces de forêts primitives (régions tropicales)

ÄModification des zoocoenoses par extension des savanes

ÄExtermination de plusieurs espèces animales géantes

2 ) Au

Neolithique (- 10 000 ans)

DECOUVERTE

DE L’AGRICULTURE

Ä Accélération de la modification des zoocoenoses (domestication)

Ä Substitution d’écosystème

Sylva (biomes forestiers) Ü Saltus (pâturages) Ü Ager (cultures)

Ä Concentration de l’activité de production alimentaire sur une fraction de la surface des continents émergés

3 ) Sociétés Agraires

Ä Extension de l’agriculture et de l’élevage

Ä Apparition de secteurs

d’activités industrielles : exploitation d’une faible quantité de métaux

corrodables

Ä Artisanat limité, employant des matériaux d’origine végétale (biodégradables)

Ä Sédentarisation de l’habitat

Ä Concentrations humaines

(cités) et développement croissant des villes

Ecosystème humain : - Intégré à l’ensemble des phénomènes écologiques naturels

- Fondé sur l’exploitation de l’espace rural

- Degré d’Homéostasie élevé

- Pas de modifications irréversibles du cycle de la matière et des flux d’énergie

4)

Société Technologique Contemporaine

Début du 18ème

siècle :

premières transformations

Mise en place des prodômes d’un changement radical des rapports entre l’homme et la nature

Ä Découverte des 1ères machines industrielles

Ä Application de nouvelles techniques

Ä Introduction de nouvelles plantes cultivées

Ä Méthodes de culture et d’élevage plus efficients

Dans la 2ème

moitié du 19ème siècle : DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE MODERNE

Neutralisation du pouvoir homéostasique de l’écosystème

Rupture irrémédiable de l’équilibre spontané

Perte de diversité

Ä Création d’espaces urbains entièrement artificiels

Ä Uniformisation de l’espace rural (monocultures industrielles)

Ä Destruction des derniers vestiges de végétation spontanée

Ä Régression des forêts

Ä Elimination quasi totale de la biomasse animale non domestiquée dans les régions « développées » du globe

Production et accumulation de déchets non recyclables

Modification et croissance de la consommation énergétique

Ä Usage massif et accru des combustibles fossiles

Ä Exploitation de divers minéraux de la lithosphère

Aujourd’hui, l’homme tire son énergie de l’alimentation, d’une part (au dépend du flux solaire, forme diluée) mais aussi et surtout d’une forme concentrée, résultant de l’accumulation pendant des 100aines de millions d’années de l’énergie solaire transformée par les végétaux fossiles et stockée dans les gisements de pétrole et de houille.

Les masses très considérables de CO2 injectées dans l’atmosphère par la combustion des diverses formes de carbone fossile perturbent de façon croissante le cycle biogéochimique de cet élément.

LES

CAUSES DU CHANGEMENT

1)

La Croissance Démographique

La biomasse humaine a présenté un considérable accroissement depuis la découverte de l’agriculture qui fut l’amorce de son explosion au 20ème siècle.

Croissance des effectifs humains :

3x109 individus en 1960 : atteints en 1 millions d’années

6.1x109 individus en 2000 : doublement en 40 ans

La population mondiale augmente d’une Chine tous les 10 ans.

Répartition inégale (Nord/Sud)

de l’explosion démographique du 20ème siècle :

Ä Dénatalité dans les pays modernes (Nord) : Individualisme et égoïsme

Ä Démesure démographique (Sud) : perte de la cohésion sociale sous l’influence des pays du Nord

DUBOS, 1971 : « L’homme n’est pas en voie d’extinction, il peut s’adapter à la plupart des conditions de milieu et c’est en cela que réside la vraie tragédie.

…Nous acceptons des conditions de vie de plus en plus mauvaises sans réaliser qu’un enfant né et élevé dans un tel environnement n’a aucune chance de développer pleinement ses capacités physiques ou mentales.

… Quelque chose de pire que l’extinction humaine pourrait bien survenir :

UNE DEGRADATION PROGRAMMEE DE LA QUALITE DE VIE. »

Le monde devient en quelques décennies une immense banlieue pavillonnaire et industrielle voire un gigantesque bidonville.

La dégradation de la biosphère atteint de nos jours une telle ampleur que l’on peut assimiler la période actuelle à un nouvel âge géologique : « Le Poubellien Supérieur ».

Aveugle à la nécessité de coopérer avec la nature, l’homme passe son temps à détruire les ressources de sa propre vie.

Il en résulte une corrélation étroite entre l’évolution de l’espèce humaine (activités, démographie), l’évolution des flux de l’énergie et de la matière incluant l’augmentation du taux de CO2 atmosphérique.

2) Utilisation Inconsidérée des Combustibles

Fossiles

Le taux de CO2 atmosphérique augmente sans cesse depuis la fin du siècle dernier.

Il résulte de la croissance ininterrompue des quantités de combustibles fossiles que brûle la civilisation industrielle afin de produire l’énergie dont elle a besoin.

La consommation des combustibles fossiles s’effectue de nos jours à une vitesse plusieurs milliers de fois supérieure à celle à laquelle le carbone se fossilise à l’heure actuelle.

Les réserves mondiales en énergie non renouvelables sont limitées et globalement très faibles.

La durée d’exploitation des sources connues dépend de la stabilité ou de la croissance ou de la décroissance de leur consommation. Les frais d’exploitation sont très élevés (plate-forme pétrolière, uranium des couches profondes du sol ou des fonds océaniques).

Consommation énergétique moyenne par

combustion d’hydrocarbure fossiles =

230 000 kcal/personne/jour

1970, les USA qui

représentent 7% de la population mondiale ont consommé 1/3 de la production énergétique mondiale soit 2.2x106

mégawatts sur 6.6x106 mégawatts produits !

Consommation du pétrole :

3 milliards de tonnes/an (épuisement en 45 ans)

répartition inégale : 2 millions d’individus n’en consomme pas du tout

En 1981, la quantité totale d’énergie produite dans le monde a dépassé 10 milliards de tonnes d’équivalent-carbone dont 9/10ème provenait de l’emploi de combustibles fossiles.

En 1980 , 24 milliards de tonnes de CO2 a été dégagé dans l’atmosphère par la civilisation industrielle.

La demande énergétique dans le monde croît à un tel rythme depuis le début du siècle que des problèmes de ressources se posent déjà en termes graves pour le pétrole et le gaz.

3) La Déforestation

Facteurs de régression des forêts :

Ä Extension des pâturages et des cultures

Ä Source d’énergie-combustible : rendement 25% !

Ä Consommation accrue de papier dans les pays industrialisés

1958 : production mondiale de pâte à papier : 40 millions de m3

Ä Incendies

Eté 1979 : 55 000 hectares brûlés en France méditerranéenne

Ä Culture itinérante sur brûlis (Afrique équatoriale)

Ä Programme de colonisation de l’Amazonie, dernière grande forêt vierge du monde menacée d’anéantissement

Ä Rythme d’abattage supérieur à la productivité annuelle en bois des

forêts

1967, en France : - exploitation 5 m3 de bois/ha/an

- productivité biologique moyenne 2.5 m3/ha/an

Conséquences :

Ä Biomasse et diversité de plus en plus faible (série régressive)

Ä Installation des processus d’érosion des sols

Ä Perturbations irréversibles de la structure pédologique

Ä Perte totale de la fertilité des sols

L’action de l’homme par suite de la déforestation tend à remettre en circulation sous forme de CO2 des quantités considérables de carbone stockés dans la biomasse et la matière organique morte des sols forestiers.

Le déboisement de la fin de la dernière décennie a injecté dans l’atmosphère environ

8x109 tonnes

d’équivalent-carbone/an.

4) Agriculture et Modes

Culturaux

Aujourd’hui, l’agriculture reste encore l’activité principale s’exerçant dans l’espace rural mais ses objectifs et ses moyens se sont profondément modifiés.

Il s’agit maintenant d’assurer l’approvisionnement alimentaire à l’échelle nationale ou mondiale.

Les conditions économiques exercent une influence considérable sur le choix des cultures et les moyens à mettre en œuvre, provoquant la mutation de l’activité traditionnelle vers une spécialisation de la production,

Ä Engrais, irrigation, drainage

Ä Techniques du génie civil

Ä Mécanisation

Ä Pesticides

auxquels s’ajoutent certains produits de l’activité humaine qui introduisent des substances toxiques dans les sols (retombées atmosphériques d’origine urbaine, industrielle ou routière …).

Conséquences :

Ä Déclin de la population agricole et de l’offre d’emploi dans le secteur

Ä Evolution des « paysans » et « agriculteurs » en des « exploitants » agricoles

Ä Obligation d’intégration dans le système de l’impitoyable concurrence

Ä Endettements des exploitants : équipements de plus en plus performants et onéreux

Ä Epuisement des réserves de fertilité des sols

Ä Destruction de la plupart des éco-structures équilibrées par le remembrement :

-Destruction des haies et fossés

-Destruction des bosquets et bocages

-Destruction des terrasses et murets

Ä Accumulation de quantités inquiétantes de métaux lourds dans le sol qui les transmet aux plantes et aux eaux souterraines. La dégradation semble irréversible car aucune décontamination n’est possible.

Aujourd’hui, certains pesticides et certaines pratiques de labour entraînent une destruction de la faune et de la microflore et provoque l’appauvrissement du sol.

« On a trouvé, en bonne politique, le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres. » Voltaire

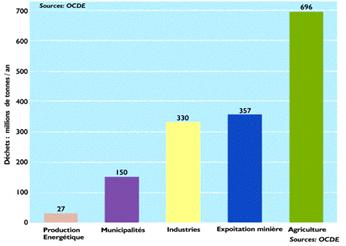

5) Déchets et Gaspillage

Les déchets produits par l’homme ne sont plus dégradables, minéralisés par les décomposeurs.

L’action des micro-organismes du sol et des eaux sont inhibés par divers polluants forts toxiques (contamination)

L’industrie est productrice d’une multitude de substances non biodégradables voire indestructibles qui s’accumulent dans l’atmosphère, l’hydrosphère et les sols.

L’accumulation incessante de déchets non recyclés dans divers biotopes se traduit par un bouleversement des cycles biogéochimiques.

La France produit chaque année 570 millions de tonnes de déchets.

Le gaspillage est pour la société moderne non seulement inévitable mais aussi une nécessité économique.

En consommant beaucoup, en gaspillant beaucoup, la machine économique pourra tourner à un régime intensif, permettant la croissance.

6) Exploitation et Pollution

des Océans

La mer est le régulateur de la quantité de CO2 de l’air ; elle en contient 50 fois plus que l’atmosphère.

Les activités humaines menacent la faune et la flore des océans et à travers elles l’avenir de l’Homme.

a- Exploitation

des océans :

# Extraction de sables et de graviers : 4 milliards de tonnes/an le long des côtes atlantiques françaises.

-Mise en péril de la zone de fraie de certains poissons (hareng)

-Fragilisation de la stabilité des hauts bancs

-Accentuation de l’érosion côtière

# Explosion du tourisme : Dégradation directe du littoral par la régression dangereuse des marais littoraux, herbiers d’algues et de posidonies, des bouchons vaseux des estuaires, des forêts de mangroves et des récifs de coraux.

# Nuisances directes par les particuliers par l’abandon de déchets (récipients de boisson, sacs, objets jetables) provoquant la mort d’oiseaux, de tortues, de cétacés.

# Pêche et surpêche

Stocks de poissons sont exploités au delà de leurs limites sûres.

Capture d’espèces d’eaux profondes à faible taux de renouvellement (chalutage) : 90 à 100 millions de tonnes/an.

Gaspillage des captures/Normes de

taille : ½ des captures sont rejetées, ces dernières ne survivant pas.

b- Pollutions

des océans :

# Pollutions d’origine maritimes :

Ä Produits pétroliers

Chaque année, 6 millions de tonnes de produits pétroliers divers polluent les mers du monde.

2.5 % de ces produits seulement sont des pollutions accidentelles (soit 115 à 120 navires naufragés)

Les dégazages (ou déballastages) sont 8 à 10 fois supérieurs aux nuisances des naufrages

Ä Détergents, produits chimiques et huiles diverses

# Pollution d’origine terrestre : 2/3 de la pollution maritime

-Voie atmosphérique qui véhicule des substances nocives (mercure, plomb…)

-Voie fluviale : rejets agricoles, industriels et particuliers (médicaments, huiles de vidanges)

LA MER N’EST PAS UN OASIS SANS FIN

ELLE N’A PAS VOCATION A DEVENIR LA

POUBELLE DE LA TERRE

7) Conclusion

Par l’usage accru des combustibles fossiles et d’autres part à la suite de l’exploitation effrénée et accélérée de l’ensemble des écosystèmes de la Biosphère, en particulier des écosystèmes forestiers, l’Homme tend à augmenter sans cesse le flux de CO2 dégagé dans l’air.

Dans de telles conditions, rien ne permet de prévoir dans l’avenir une restabilisation du cycle de carbone.

BILAN DES

DONNEES ET PREVISIONS

1) Composition de l’atmosphère :

Augmentation du Taux de CO2

L’influence des activités humaines à partir de l’ère industrielle est très nette et présente une accélération foudroyante sur la dernière décennie.

L’Homme a rompu l’équilibre dynamique qui s’était établi entre les quantités de CO2 dégagés dans l’atmosphère par diverses sources de ce gaz et celles absorbées, extraites de l’atmosphère par la photosynthèse et la sédimentation.

Les facteurs homéostasiques qui assuraient la constance du taux de CO2 n’interviennent plus de façon efficace.

La teneur en CO2 a augmenté de 31% depuis 1750.

La teneur actuelle n’a jamais été dépassé durant les derniers 420 000 ans ni même vraisemblablement durant les derniers 20 millions d’années.

Le taux d’augmentation de la teneur en CO2 a été en moyenne de 1.5

ppm/an (0.4%) durant les deux dernières décennies.

La distribution du CO2 n’est pas uniforme dans l’atmosphère mais présente deux types de variations :

-Variations temporelles : horaires (80ppm max.), journalières (5-25ppm), saisonnières (jusqu’à 20ppm) et annuelle (1-3ppm)

-Variations spatiales : longitudinales (10ppm), latitudinales (3ppm) et altitudinales

Au tournant du prochain siècle, on évalue que la teneur atmosphérique en CO2 se situera entre 540 et 970 ppm,

soit 90% à 250% au dessus de la teneur étalon de 1750.

2) Précipitations

L’eau est un facteur critique notamment pour les rendements des cultures.

En une seule décennie, tous les records possibles de sécheresse et de précipitations entre autres ont été battus !

Les prévisions annoncent :

-Une sécheresse accrue dans certaines régions

-Des précipitations accrues dans d’autres régions

Avec :

-Augmentation de la disponibilité en eau : régions des moussons en Inde

-Diminution de la disponibilité en eau : Amazonie, certaines parties de l’Afrique tropicale

3) Réchauffement planétaire

L’augmentation de la concentration de l’ensemble des gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, H2O et CFC) dans l’atmosphère de la planète qui par définition absorbent les radiations solaires infrarouges et les redirigent vers la surface, contribue à augmenter la température de surface de la planète.

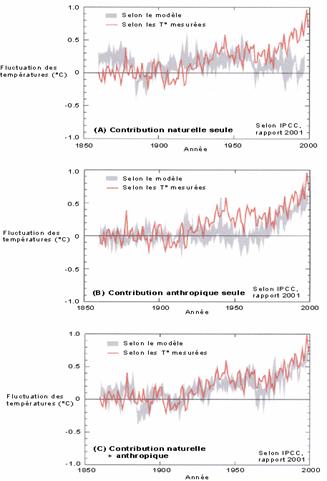

Les causes naturelles seules (variations de l’activité solaire, volcanisme) n’expliquent pas à elles seules l’augmentation des températures des dernières décennies, tandis que les causes anthropiques ont un impact beaucoup plus important.

La hausse des température est surtout sensible à partir de 1940.

1990 fut l’année la plus chaude depuis que les mesures existent.

Les six années les plus chaudes sont celles à partir de 1985.

Pour les décennies à venir, la poursuite des émissions actuelles et leur augmentation entraîneront une accélération du réchauffement climatique.

Tous les modèles développés prévoient une augmentation des températures terrestres moyennes.

Le réchauffement planétaire ne se fera pas de façon uniforme à la surface du globe :

Le réchauffement des surfaces continentales sera plus élevée que la moyenne globale

Le réchauffement des régions nordiques de l’Amérique du nord et de l’Asie centrale excède de 40% le réchauffement global, avec ce que cela implique sur la fonte des glaces.

Par contre, il est plus faible que la moyenne dans le sud et le sud-est de l’Asie en été et le sud de l’Amérique du sud en hiver.

La tendance des températures de surface dans le Pacifique tropical devrait se poursuivre suivant le phénomène El Niño déjà observé, c’est-à-dire un réchauffement plus important dans le Pacifique Est que le Pacifique Ouest, impliquant un déplacement des précipitations vers l’Est.

CONSEQUENCES

1) Emissions de Carbone

La progression annuelle de la concentration en CO2

atmosphérique est estimée à 1.5 ppm/an.

La croissance de l’activité humaine couplée à une

forte pression démographique est responsable de ces émissions.

Elles correspondent à un déstockage de :

-

5.5x109

tonnes de carbone/an par la combustion d’énergie fossile, et de

-

1.4x109

tonnes de carbone/an par la déforestation.

Ces rejets sont susceptibles de modifier les

équilibres gazeux de l’atmosphère et de provoquer des changements climatiques

mondiaux significatifs et rapides capables de perturber l’ensemble de la

Biosphère.

On évalue que les ¾ des émissions anthropiques de

CO2 atmosphériques durant les derniers 20 ans sont dus à la consommation de

combustibles fossiles ; le ¼ restant est du en grande partie au changement

de pratiques dans l’utilisation des terres, en particulier de la déforestation.

L’océan et les continents captent ensemble la moitié

seulement des émissions anthropiques de CO2.

|

LES

FLUX DE CARBONE : Echanges entre l'atmosphère, les Océans et la Terre de 1980

à 1989 |

||

|

(Source : IPCC, 1994) |

|

|

|

SOURCES

de CO2 |

|

GtC/an |

|

Emissions dues aux combustibles fossiles |

5,5 + ou - 0,5 |

|

|

Emissions nettes dues à l'utilisation des

terres tropicles (déforestation,…) |

1,6 + ou - 1,0 |

|

|

Emissions totales |

|

7,0 + ou - 1,1 |

|

PUITS

DE CO2 |

|

|

|

Accumulation dans l'atmosphère |

3,2 + ou - 0,2 |

|

|

Absorption par l'océan |

|

2,0 + ou - 0,8 |

|

Absorption par la repousse de la forêt

dans l'hémisphère nord |

0,5 + ou - 0,5 |

|

|

Puits terrestres supplémentaires (ex:

effet fertilisant du CO2, de l'Azote et effets climatiques) |

1,4 + ou - 1,5 |

|

|

REPARTITION ESTIMEE DE LA RESERVE TOTALE DE CARBONE |

|

|

|

(Source : Sombroek et al, 1993) |

|

|

|

COMPOSANTE |

|

GtC |

|

Océans |

|

38 000 |

|

Réserve de Carbone Fossile |

|

6 000 |

|

Sols |

Carbone organique |

1 200 |

|

|

Carbonate de calcium |

720 |

|

Atmosphère |

|

720 |

|

Biomasse végétale |

|

560-835 |

|

TOTAL |

|

47

220 - 47 495 |

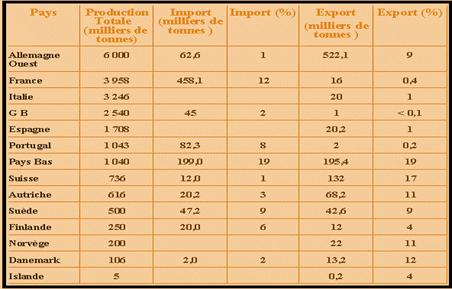

2) Sécurité Alimentaire

Prévisionnellement, un doublement de la concentration en CO2 atmosphérique provoquerait :

Ä Déplacement des zones agro-écologiques

Ä Diminution de la productivité des cultures et par conséquent, une augmentation des prix agricoles sur les marchés locaux et mondiaux

Ä Amélioration des rendements des cultures et pâturages hivernaux dans les régions de moyenne et haute latitudes (pays développés)

Ä Risques élevés pour la sécurité alimentaire en Afrique sub-saharienne

Concrètement :

Si certaines zones du globe sont excédentaires et exportatrices, il ne faut pas oublier que, non seulement le tiers monde mais une bonne partie de l’Europe et le Japon ont une production alimentaire inférieure à leurs besoins et que le bilan global des ressources est déjà déficitaire pour l’ensemble de l’humanité.

La ration alimentaire mondiale, toutes régions confondues, s’est considérablement appauvrie avec le raffinage.

Cette monumentale absurdité des temps modernes est non seulement la cause de la plupart des carences alimentaires mais aussi, par endroits, du manque pur et simple de nourriture.

Un enfant meurt de faim sur Terre toutes les 3 secondes, 40 000

enfants/jour et 30 millions de personnes/an.

Nos stocks alimentaires mondiaux ne sont pas si importants que cela puisque, selon la FAO (Organisation pour l’Agriculture et l’Alimentation), ils ne représentent qu’une réserve de 5 à 6 semaines, de sorte qu’une sécheresse (ou autre excès climatique) dans 2 des 3 grandes régions nourricières du monde en même temps peut provoquer à tout moment une famine mondiale. Cette sécurité est déjà mise à l’épreuve par la demande accrue et l’intensification de l’usage des ressources par la population humaine qui croît rapidement et par un accroissement par habitant de la consommation des produits agricoles.

Tant qu’il sera possible dans les pays tempérés de doper les sols avec les engrais chimiques, obtenus à partir d’une pétrochimie « bon marché », il sera possible d’obtenir une production agricole maximale, en omettant les désordres climatiques de plus en plus évidents.

2 tonnes de pétrole sont nécessaires pour produire 1 tonne d’engrais

chimique

En cas de crise pétrolière aigue et durable (ce qui peut arriver d’un joue à l’autre), une famine mondiale ne pourra être évitée puisque les sols appauvris ou épuisés ne seront plus capables de produire, privés d’engrais chimiques.

En bref :

Ä

Un bœuf offre 12 fois moins de repas que les céréales qu’il a consommé

Ä

Une calorie/viande nécessite 80 calories/pétrole

Ä

Le consommateur-contribuable paie 4 à 5 fois un produit issu des procédés de

l’agriculture intensive

Ä

55% de la production de protéines végétales dans le monde servent à nourrir le

bétail

Ä

Les pays en développement ont délaisser leurs cultures vivrières au profit de

cultures d’exportation destinées à nourrir le bétail des pays riches

3) Effets spécifiques d’un Accroissemnt de CO2

Atmosphérique sur les végétaux terrestres

Les changements prédits du climat, spécialement une hausse de CO2 atmosphérique, de température et des précipitations, associée aux changements du dépôt azoté, des niveaux d’ozone tropo- et stratosphérique, du rayonnement UV-B peuvent avoir de grands impacts sur les modes de production et d’approvisionnement agricoles et forestiers du monde.

Les réponses des végétaux présentent une grande diversité et dépendent de la concentration en CO2, de la durée d’exposition, des modalités d’expérimentation et de l’espèce.

a-

Effet fertilisant :

Dans une atmosphère enrichie en CO2 et en conditions optimales :

Ä Stimulation de la Photosynthèse

Ä Stimulation de la production de biomasse

Un gradient de concentration plus grand force plus de CO2 dans la plante.

Le Carbone est stocké en priorité dans les organes érigés de la plante.

L’effet CO2 se propage dans toute la plante selon des phénomènes de « feed-back » : la stimulation de l’activité photosynthétique stimule le développement de la rhizosphère, qui elle-même stimule et conditionne une grande partie de la croissance des parties aériennes.

Dans des conditions optimales de lumière, d’humidité et de disponibilité en nutriments, cet effet de fertilisation pourrait accroître la production de biomasse au dessus et en dessous du sol de 10 à 40% en fonction du type de culture.

En milieu forestier, l’effet peut être considérable puisque le rendement photosynthétique peut augmenter jusqu’à 250% et on constate des gains de croissance jusqu’à 300% (en conditions expérimentales sur de jeunes sujets).

En conditions défavorables :

Plus le substrat est pauvre et sec, plus le stockage se fera préférentiellement dans les racines et affecté à la croissance de celles-ci, permettant ainsi une meilleure prospection et extraction de l’eau et des éléments nutritifs, amplifié par la stimulation du complexe mycorhizien.

Néanmoins, la stimulation de la croissance se stabilise puis cesse.

La plante apparemment engorgé de carbone met en place une adaptation physiologique à la « baisse » en déclenchant un certain nombre de régulation rétroactives : chute de l’activité photosynthétique et de la croissance.

L’effet stimulant du CO2 pourrait emballer le moteur photosynthétique dans un contexte de sol à faible fertilité et à faible réserve en eau et accélérer ainsi l’apparition de dépérissement.

b- Effet anti-transpirant :

Dans un environnement riche en CO2, la fermeture partielle des stomates réduira les pertes d’eau de la feuille.

Il en résulte une réduction de la transpiration alors que la photosynthèse est stimulée.

Le doublement de la concentration en CO2 atmosphérique actuelle (soit 700ppm) réduit la conductance stomatique de 30 à 60% en fonction de l’espèce.

Le déficit en eau pendant la saison de végétation ne devrait pas affecter la photosynthèse, les végétaux pouvant limiter drastiquement leur évapo-transpiration par régulation stomatique.

c- Efficience

de l’utilisation de l’eau (WUE) :

Au fur et à mesure de la fermeture stomatique dans un environnement plus riche en CO2, la perte d’eau à partir de la plante diminue aussi, ce qui accroît l’efficience de l’utilisation de l’eau.

La photosynthèse est ainsi beaucoup moins affectée par les stress hydriques.

De plus, une couverture plus précoce du sol (suite à un développement précoce du couvert végétal) peut limiter les pertes d’eau par évaporation du sol.

d- Effets

sur la fertilité des sols :

Une augmentation potentielle de la fertilité des sols est attendue si l’augmentation en CO2 a lieu graduellement,

Une litière supplémentaire augmente la teneur en matière organique du sol, sauf si la chimie de la litière ne change radicalement, ce qui causerait un déclin de la vitesse de décomposition de la litière.

Une température plus élevée du sol peut stimuler la respiration microbienne et la décomposition de la matière organique (minéralisation) et causer le largage de nutriments ainsi disponibles pour l’assimilation de la plante à travers les systèmes racinaires.

La structure (longueur et densité) des systèmes radiculaires s’améliore, s’étend plus profondément dans le sol et atteint des sources supplémentaire d’humidité et de nutriments.

MAIS un doublement soudain associé à une augmentation de température conduit à la dégradation du sol avec un épuisement des nutriments.

e- Conclusion :

Puisque les concentrations en CO2 élevées peuvent accroître la production nette de la biomasse primaire, on doit s’attendre au moins dans le court terme à un certain renforcement des puits terrestres (stockage plus grand du carbone dans la végétation et le sol).

Le facteur fondamental conditionnant les régulations physiologiques à la hausse ou à la baisse est la relation source/puit de carbone dans la plante.

Tant que les puits ne sont pas saturés, l’enrichissement atmosphérique en CO2 stimule la croissance si les potentialités hydriques et trophiques sont suffisantes.

Cependant, il est possible que ce processus ralentisse à la longue si la chimie de la litière se modifie (hausse des rapports C/N et des tannins), pouvant entraîner une plus forte demande pour les engrais supplémentaires.

Des conditions défavorables de nutriments du sol ou de rayonnement solaire (nébulosité) sous des concentrations élevées en CO2 n’amélioreront pas les rendements globaux.

Par ailleurs, lorsque la vitesse de transpiration par unité de surface foliaire diminue quand la conductance stomatique diminue : -la température foliaire augmente

-la température du couvert végétal augmente

-l’utilisation de l’eau potentielle

s’accroît, annulant la WUE.

De plus, le feuillage vieillit plus rapidement.

La période de remplissage des grains est raccourcie à des températures plus élevées du couvert végétal.

4) Les Oceans

a- Capacité

d’absorption du CO2 limitée :

La vitesse à laquelle les couches superficielles de l’océan dissolvent le CO2 et celle à laquelle le CO2 produit par les combustions et la déforestation est transférée vers les couches profondes conditionne l’aptitude du réservoir océanique à réguler le cycle du carbone.

Il existe une limite pour la vitesse à laquelle le CO2 introduit dans l’air par l’action de l’Homme est absorbé par le réservoir océanique.

Les 100 premiers mètres de l’hydrosphère ne retiennent que le 1/10ème

de l’accroissement de CO2 dégagé dans l’atmosphère.

La diffusion ultérieure de ce gaz dans les couches profondes de 200 à

400 mètres nécessiterait plusieurs années.

Seulement 45% du CO2 produit depuis 1950 par les combustions aurait été

absorbée par les couches profondes de l’océan.

b- Montée

du niveau des mers :

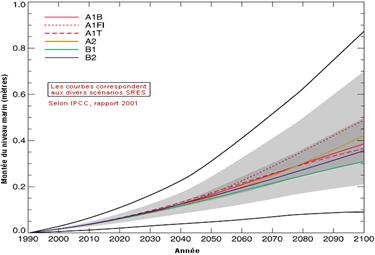

Le niveau marin s’est élevé de 12cm depuis 1880.

Le réchauffement de 0.5°C des eaux de surfaces depuis 1880 ont provoqué :

Ä Par dilatation, une élévation de 5cm.

Ä Par la fonte des glaciers de montagne, une montée des eaux de 7cm

Près de la moitié de l’élévation a été causée par la dilatation de la couche supérieure de l’océan reliée au réchauffement planétaire.

Le réchauffement des eaux de l’océan profond causera aussi une montée du niveau marin mais à beaucoup plus long terme (circulation thermohaline plus lente).

La couverture neigeuse et le couvert de glaces océanes de l’hémisphère nord vont encore diminuer.

Les glaciers de montagne et la calotte glacière vont continuer à fondre.

Le niveau marin devrait connaître une élévation se situant entre 9cm et 88cm à cause de la dilatation thermique de l’océan supérieur et de la calotte des glaces.

Un réchauffement des eaux de la tranche de surface peut affecter la vie benthique (fonds), en particulier celle des coraux.

La maladie blanche des coraux est directement liée à l’augmentation de la température de l’eau et provoque l’expulsion des symbiotes alguaires (les Zooxanthelles). Elle conduit à leur dépérissement.

Aujourd’hui, 20% des récifs sont détruits et 40% seraient en danger.

c- Circulation

thermohaline : Cycle de 1 000 ans :

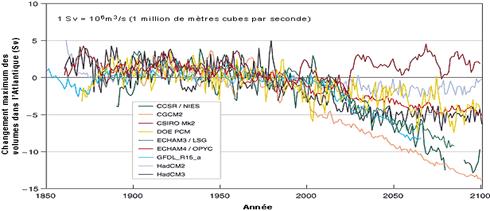

La circulation de l’océan global forme une boucle qui prend son origine dans l’Atlantique nord où les eaux froides, salées, denses et bien oxygénées plongent vers les profondeurs.

La remontée locale (up-welling) de ces eaux froides riches en nutriments alimente le plancton en surface contribuant à la forte productivité biologique marine dans certaines régions.

Cette circulation thermohaline distribue également la chaleur, en étant relié au gradient de température et de salinité.

Un ralentissement ou un arrêt dans le transport des masses d’eaux océaniques aura une influence néfaste sur les ressources halieutique et les climats en général (ex : effet El Niño)

Déjà, la circulation thermohaline décline depuis quelques décennies.

Une augmentation de 1%/an de la teneur atmosphérique en CO2 pendant 100

ans pourrait couper nette cette circulation.

PERSPECTIVES

ET SOLUTIONS

1) Introduction

Nous vivons un réchauffement planétaire en grande partie causé par les activités anthropiques et tous les modèles prévoient une augmentation importante des températures avec les conséquences décrites précédemment.

L’activité anthropique prédominante ciblée est la combustion des hydrocarbures et des charbons qui contribuent à augmenter de façon importantes les teneurs atmosphériques en CO2, gaz à effet de serre.

Nier cette évidence relève de l’ignorance … ou de l’intérêt à le faire !

Quoique nous fassions désormais, le climat que nous connaissons va de toute façon changer à l’avenir, et ce sera avant tout à cause des activités humaines.

La marge de manœuvre qui nous reste se situe entre un changement brutal, promis par l ‘évolution en cours et un changement de moindre importance, permettant peut-être d’échapper aux conséquences les plus graves, qui implique une modification radicale de notre style de vie.

Pour stabiliser la concentration de CO2 atmosphérique et donc la perturbation que nous causons au climat, il faut parvenir à diviser les émissions mondiales de ce gaz par un facteur de 2 à 4, et ne plus dépasser ce niveau.

Sont incompatibles, aujourd’hui, avec la préservation du climat :

Ä Le niveau actuel de mobilité motorisée et aérien dans les pays développés

Ä La poursuite de la « croissance » fondée sur l’augmentation de la production industrielle et la consommation des ménages

Ä Le chauffage au fioul ou au gaz de chaque foyer dans une maison de type actuel

Ä La consommation de 100kg de viande/habitant/an correspondant au niveau moyen actuel en France

Ä Le fait d’ignorer le problème en pensant que celui-ci finira par se résoudre tout seul « ailleurs » et « plus tard », sans que nous ayons à faire d’efforts dans l’immédiat.

2) Que peut faire le Politique ?

Actuellement, les décisions politiques sont clairement incompatibles avec la préservation du climat et avec des solutions à bon nombre d’autres problèmes environnementaux, comme :

Ä Considérer la croissance de la production industrielle ou de la consommation des ménages en produits manufacturés comme une bonne nouvelle

Ä Favoriser l’augmentation de la mobilité motorisée

Ä Subventionner l’agriculture sur la base des volumes

Ä Raisonner de manière sectorielle

La politique française est peu encline à se préoccuper de l’environnement.

« Attendre 2012 pour confirmer les prévisions des modèles actuels en corrélation avec les actions engagées au début des années 2000 (notamment le protocole de Kyoto) pour se retrouver en 2050 au carrefour des choix !, une période de 50 ans mais qui est trop courte pour prendre de grandes décisions politiques relatives aux infrastructures et surtout à la durée de réalisation de certaines d’entre elles ou face à la réorientation des choix énergétiques » apparaît comme un manque de volonté aberrant et volontaire.

Le gouvernement français affiche manifestement un laxisme total et se repose sur ses scientifiques (en pleine crise d’ailleurs ! !) et les quelques mesures nettement insuffisantes et corrompues faisant plutôt office d’image de bonne conduite.

Nous ne sommes pas dans un salle de classe où un bon comportement apporte un « bon point »

Il ne nous sera pas permit de « redoubler ».

Nous ne possédons qu’UNE planète.

Le protocole de Kyoto pourrait être un bon exemple d’actions entreprises par la communauté internationale.

Mais le mécanisme de développement propre du protocole permettant aux pays développés de compenser une partie de leurs émissions de CO2 en finançant des projets en faveur d’une réduction du changement climatique dans le monde en développement conduit à une aberration et inverse totalement ses objectifs.

En effet, un pays pourra augmenter ces émissions de gaz à effet de serre d’autant de « crédits de carbone » obtenus.

Ainsi, plus un pays industrialisé investira dans les puits de carbone,

plus il pourra justifier de ses excès d’émissions sans aucune impunité ni

sanction !

3) Actions Individuelles, Collectives, Solidaires et Sociales

Pourquoi refusons-nous d’accepter que notre environnement ou notre milieu vital mérite nos tous meilleurs soins, notre constante sollicitude ?

Parce que cela implique un devoir, une rigueur, une attention à autre chose qu’à nous-même ?

Nous sommes donc devenus des handicapés mentaux, des retardés en tout cas !

Nul besoin d’être animé d’un sentiment du « devoir à accomplir » ni de l’esprit de sacrifice.

Le retour aux sources, c’est aussi échanger l’actuelle course folle vers des objectifs illusoires, souvent nuisibles et sans durée, contre une vie près de la Nature, une vie plus douce et plus conviviale.

La vie moderne nous a apporté quelques très bonnes choses.

Pour les conserver, il nous faut agir avec intelligence et amour, afin que l’humanité puisse rapidement se remettre à espérer et à agir dans le sens du bien, du beau et de la durée.

L’urgence est de diminuer les émissions de carbone de 75% à 92% soit 4

fois moins qu’actuellement.

4) Les Plantations et le Reboisement

Les forêts constituent un puit de carbone considérable mais peuvent devenir une source de CO2 atmosphérique si les température et l’humidité augmentent fortement.

La forêt constitue un puit de carbone considérable (700GtC ou 200 à 400 tonnes de carbone/hectare) capable de fixer en moyenne 2 à 5 tonnes de C/ha/an.

La capacité de stockage dans les sols forestiers est importante autant que dans la biomasse arborée, avec des valeurs d’environ 200 tonnes de C/ha.

Un reboisement annuel de 10 millions d’hectares pendant les 40 ans

équivaudrait à partir de 2030 à une fixation de 1 GtC/an soit 15% des rejets

anthropiques actuel et 30% des émissions fixées par les océans et la biosphère

terrestre.

Parallèlement, les plantations d’arbres fruitiers, de haies, de bosquets sont des démarches importantes pouvant apporter leur contribution dans la fixation du CO2 atmosphérique.

Les coupes rases doivent être rigoureusement interdites et remplacées par le balivage, en laissant un arbre tous les 5 mètres, soit 500 tiges à l’hectare.

A chaque arbre coupé doit suivre une plantation de plus d’arbres.

Les forêts naturelles doivent être gérées et protégées afin d’assurer une productivité durable à long terme.

5) Agriculture : La Permaculture

La permaculture renverse les dogmes de l’agronomie traditionnelle pour proposer un nouveau mode de production agricole très économe en énergie (travail manuel et mécanique, carburants…) et respectueux des êtres vivants et de leurs relations réciproques.

Ä

Pas de Labour

Le travail du sol s’effectue naturellement par :

-la croissance racinaire

-les activités des micro-organismes

-l’activité des vers de terre

Sur un hectare de terre, le travail des vers de terre représente en masse le poids de deux bœufs qui retournent la terre.

Ä

Pas d’Engrais

Les micro-organismes ne sont pas dans le sol par hasard et ont un rôle dans les échanges rhizosphériques et l’apport des nutriments nécessaires aux plantes.

Retour à la terre des parties végétales inutilisées après récolte

Ä

Pas de Pesticides

Les populations de ravageurs sont autorégulées en tant que maillon de la chaîne alimentaire.

Ä

Pas de Sarclage

Rôle bénéfique de la couverture du sol pour l’aération, l’ameublissement et l’enrichissement du sol

L’ensemble des principes de ce mode de culture répond aux impératifs de l’optimisation de la fixation de carbone dans les agro-écosystèmes

En

favorisant les cultures associées

préservant la couverture totale du sol par les herbes, elle permet de

fixer 240 tonnes de C/ha/an tout comme les prairies contre 80 tonnes de C/ha/an pour les cultures classiques.

5) Alimentation

Aujourd’hui, la pratique de la circulation des marchandises vitales augmente le profit, ainsi la pratique de la rareté : plus les marchandises sont rares plus elles vont être chères, c’est le principe même du marché capitaliste mondialisé et de l’Organisation mondiale du commerce.

Afin de passer outre à cette logique financière aux conséquences néfastes, un savoir faire autonomisant faisant place aux multinationales est urgent.

Il faut acquérir une autonomie alimentaire locale :

Ä Remplacer la

monoculture par une agriculture diversifiée, pour stopper la dépendance et

l’exploitation des êtres humains et l’appauvrissement des terres

Ä Reconnaître les

plantes sauvages pour sans nourrir et se soigner

Ä Cultiver des algues

(spiruline)

a- Retour aux marchés

locaux :

L’organisation du marché mondial actuel est un facteur supplémentaire de désordre et accélérera sans le moindre doute l’arrivée de la famine mondiale.

La société future, rurale, devra pour survivre retrouver les marchés locaux qui sont les mieux placés à cause de la communication spontanée et directe entre producteurs, marchands et consommateurs, de façon à éviter les sous et sur-productions.

Toute organisation socio-écologique ne peut survivre et se développer que si l’offre et la demande peuvent s’harmoniser et pour ce faire, rien ne vaut les contacts populaire directs à la place d’une technocratie totalement éloignées des réalités dont les décisions de toute façon sont dictées par le géant du commerce alimentaire mondial.

b- Habitudes

alimentaires :

Ä En réduisant la consommation de viande, nous pouvons multiplier par dix le potentiel nutritif de nos terres.

Il est prouvé que les besoins caloriques se trouvent, de façon la plus équilibrée et la plus avantageuse, dans les céréales complètes alors que les besoins protéiniques, ce sont les légumineuses qui sont à préférer.

Consommer moins de viande mais de qualité et plus de protéines

végétales permettrait de disposer de ressources alimentaires suffisantes et

durables.

La base d’une alimentation équilibrée (qui a existée depuis des siècles) est l’association céréales complètes et légumineuses.

Ä Une réforme de nos habitudes alimentaires vers une consommation davantage végétarienne, donc moins carnée, améliorerait considérablement la santé publique.

c- La Spiruline :

La spiruline est une algue bleue microscopique (cyanophycées).

Elle prolifère à l’état naturel dans les eaux saumâtres et carbonatées.

Nourriture principale des Aztèques, elle participe encore aujourd’hui à l’équilibre alimentaire de certaines populations (Kanembous au nord du Tchad).

Utilisation alimentaire et Composition :

70% de protéines, 3 fois plus que la viande de bœuf.

Le corps humains assimile ces protéines 4 fois plus vite et mieux que les viandes ou les fromages.

Très riche en vitamines (A, B1, B2 , B12, E)

Calcium, Phosphore, Magnésium (en quantité comparable aux céréales et au lait de vache)

Acide gamma-linoléique (rare dans l’alimentation courante)

Utilisation médicinale :

La spiruline constitue un appoint thérapeutique dans le traitement de certaines pathologies,

-Cancers, sida, anémie, cholestérol

-Augmentation des défenses immunitaires

-Vitalisation du cœur et des organes reproducteurs

-Anti-stress

10gr/jour de Spiruline avec une céréale + vitamine C suffit pour

combattre la malnutrition

Une culture de spiruline absorbe 10,8 tonnes de C/ha et produit 50

tonnes de protéines/ha, contre 160 kg/ha pour le bœuf.

7) La Bioconstruction

Actuellement, le béton est omni-présent pour ériger nos maisons et édifices en tous genres, dont la production (cimenteries) sont des émettrices de CO2 non négligeables.

Or toute construction en béton ne peut durer au-delà de 100 ans, les bétons durables et onéreux étant destinés aux ouvrages à hauts risques.

Construire des maisons en bio-matériaux permet de fixer du carbone afin qu’il redevienne du CO2 temporairement.

En utilisant une ossature en bois et de la biomasse végétale ( copeaux de sciure, tiges de tournesol, de lavande…) dans les murs des maisons, mélangée à de la chaux naturelle grise et blanche (propriété de se re-carbonater en absorbant du CO2), on réalise des processus de minéralisation du CO2 par la chaux et de fixation du CO2 par la matière végétale.

Une bio-maison de 100 m2 en ossature en bois et isolation

écologique peut stocker 37 tonnes de CO2.

Il faudrait construire 390 millions de bio-maisons pour les 6 milliards

d’êtres humains, par an pour bloquer les 3.9 milliards de tonnes de carbone

excédentaires à l’origine du basculement climatique.

CONCLUSION

Si les seules causes naturelles étaient en jeu, la Terre s’acheminerait lentement vers une nouvelle glaciation.

Mais les rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère risquent plutôt de conduire la planète vers un réchauffement. La température de la planète s’élèvera peut-être d’un ou plusieurs degrés dans un siècle, si la tendance actuelle de croissance de l’économie et de la démographie se poursuivent et si l’on continue à utiliser massivement des combustibles fossiles.

L’alternative écologique au développement des désastres écologiques et sociaux, résultant d’une logique financière de notre société, est de se réapproprier tous les savoir-faire autonomes. L’utilisation de matériaux cultivables localement nous libéreraient de la dépendance aux matières premières industrielles.

Il faut

choisir : la logique du profit maximum ou la logique du vivant !

Soyons

Eco-acteurs et Eco-consommateurs conscientisés de notre Vie !

Des

individus solidaires de l’espèce humaine et de toutes les autres